José Antonio Trujeque

José Antonio TrujequeEn su monumental biografía sobre Adolf Hitler, el profesor británico Ian Kershaw trata de comprender el proceso de horror que condujo desde un antisemitismo difuso en la Alemania del siglo XIX, hasta los hornos de cremación y las cámaras de gases.

Hablando del escalamiento imparable de esas atrocidades, Kershaw menciona dos condiciones concurrentes: primero, el uso cada vez más indiscriminado, por parte de los grupos dirigentes, de una gramática belicista, en donde se incluían términos como “liquidación”, “exterminio”, “guerra a muerte”, “combate sin piedad”, debidamente conjugados en un registro “salvífico”, pues el belicismo y guerrerismo a ultranza tenía que ser el medio para la “salvación de la Patria” alemana.

La segunda condición fue que el gran público alemán fuera incorporando a su cotidianidad toda aquella gramática de guerra, exterminio, muerte, liquidación, aniquilamiento final. Hablamos de gramática, porque a través de la combinación de los significados explícitos y tácitos de esas palabras de muerte, se establece en las mentalidades cierta manera de percibir el mundo, y cierta forma de actuar consigo mismo, y de interactuar con otras personas. De manera que en la mentalidad de las personas, el “exterminio” y sus imágenes asociadas, poco a poco, pero inexorablemente, pasa a ser considerado un fin en sí mismo. Un fin que no necesita de otra justificación más que el aniquilamiento por sí y de por sí.

Las situaciones del horror escalaron desde la jornada de los “vidrios rotos”, en la que miles de negocios pertenecientes a judíos fueron objeto de vándalos coludidos con la policía alemana, mientras la mayor parte de la gente atestiguaba los hechos con un dejo de indiferencia, sino es que de abierta aprobación, pues de acuerdo a la propaganda oficial, había que “declarar la guerra a muerte” a los enemigos de la Patria. Sólo unos seis o siete años bastaron para que de los vidrios rotos se pasara al genocidio infame y atroz de los hornos crematorios.

El historiador Kershaw tiene el tino de llamar a esta horrenda dinámica de muerte con el nombre de “proceso de radicalización acumulativa”. Se trata de la metáfora de una espiral ascendente, cuya punta de lanza se afila cada vez más; pero no sólo es una espada cuyo alcance y cuyo filo son capaces de segar de tajo de la vida de personas, sino también de los métodos caracterizados por una brutalidad creciente.

La “radicalización acumulativa” significa que cada acción inscrita en el registro del exterminio es cada vez más radical, y que se asciende en una escala sin retorno, donde el aniquilamiento del “enemigo” no es lo importante, sino el grado de atrocidad empleado para terminar con su vida.

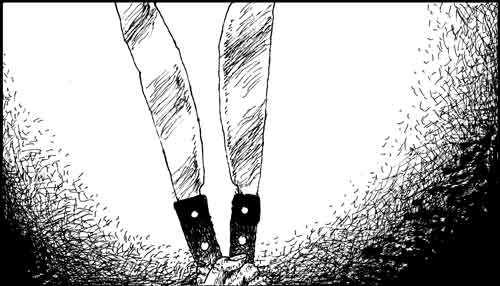

El estado que guarda la “guerra” de la administración calderonista, y de los ajustes internos de cuentas entre las bandas criminales, es, evidentemente, el de un proceso de radicalización acumulativa. Desde las esferas oficiales se ha empleado una gramática belicosa, guerrera, de exterminio violento, a tal grado que ha pasado a formar parte de los repertorios mentales, de las maneras de concebir la realidad: esta gramática conlleva el resultado de radicalizarse y radicalizar las acciones en las que se concreta. Por lo mismo, atestiguamos que el hecho de matar, en sí mismo, es un hecho subordinado al grado de brutalidad con el que se acompaña.

Estamos en una situación en donde la pregunta quizá más incisiva sea no tanto respecto a cuántos muertos habrá el día de mañana, sino la cuestión de hasta dónde va a seguir escalando la radicalización de las atrocidades: civiles ultimados cuando militares los confunden con criminales; decapitaciones; ahorcados; 72 inmigrantes asesinados a sangre fría; grupos de jóvenes y niños caídos en matanzas horrendas.

A pesar de que crece la aritmética de los muertos (para estas fechas, principios de noviembre de 2010, cercana a 33 mil personas) y de que la brutalidad se torna en más descarnada, por la parte oficial no se ve la menor intención en por lo menos atenuar su funesto discurso belicista. Por el contrario, ese discurso guerrero y de aniquilamiento se ha trasvasado al intento cada vez más claro de introducir “estados de excepción”, es decir, otorgarle mayores márgenes de acción al poder militar y policiaco en el ámbito del poder civil. La cuestión es que está meridianamente demostrado que la militarización de la vida civil ha corrido en paralelo al proceso de radicalización acumulativa de la brutalidad.

Desgraciadamente parece que el país se encuentra envuelto en un círculo vicioso: la militarización empuja a las bandas criminales a “perfeccionar” sus tácticas de muerte y de sojuzgamiento social. Es como la historia de las carreras armamentistas: si un soldado es sustituido por un cabo dotado ya no de un simple fusil, sino de un arma de asalto, la organización criminal dejará colgadas las resorteras y verá la manera de adquirir kalashnikofs, y así sucesivamente, en una espiral sin freno. Y todo este caldo mortal de cultivo, convenientemente aderezado por las gramáticas del aniquilamiento: entre el lenguaje belicista oficial, y el lenguaje amenazador de, pongamos por caso, las “narcomantas”, media únicamente una delgadísima línea roja, pues al fin y al cabo pertenecen al mismo registro del exterminio total, que se radicaliza, que acumula y “supera” sus métodos brutales.

El escenario más probable es que, como la administración calderonista no tiene los medios, ni la imaginación política suficiente para detener el baño de sangre en el plazo de los dos años que le restan, le dejará al gobierno siguiente la compleja tarea de juntar alguno que otro trozo de este país estallado en pedazos: no hablamos solamente de los cerca de 400 municipios bajo control del narco, como tampoco nos referimos nada más a las colonias, barrios, zonas urbanas que han sido “tomadas” como nidos del crimen organizado.

Se trata de un país estallado en varios de sus tejidos sociales: miles de jóvenes y adultos renuncian a socializar en los “mundos del trabajo”, “mundos escolares”, “mundos del ocio”, para optar por la brutalidad de los “mundos de la calle”, los mundos del dinero rápido, y de la sensación de sentirse amos y señores de vidas ajenas, sensaciones propias de ese mortal mundo de los sicarios.

Ha sido, al parecer, tan honda la cesura en ciertos tejidos sociales debida a la radicalización acumulativa de la violencia (a una resortera se le contesta con un arco y flecha, y a éstos con un revólver, y a éste con un rifle, y así, al infinito), que por desgracia llevará años enteros restañar la actual herida nacional, aún más profunda por las cuotas de impunidad tan escandalosas.

Visto que el Estado es incapaz de cumplir su parte en el pacto social básico (garantizar la vida de los ciudadanos), nos queda a la sociedad civil una parte importante para, por lo menos, ponerle cotos a este escalamiento de la violencia y de las atrocidades.

En primer lugar, cuestionar el lenguaje de la barbarie, el discurso belicista y de aniquilamiento en el que se empeña la actual administración; en segundo lugar, no dejarse vencer por el desánimo ni por el miedo: cierto que hay que redoblar los cuidados personales, el saber tomar precauciones por el hecho de que uno no sabe ni cuándo ni a qué horas sucederá una balacera, pero sin que esas precauciones conduzcan a un miedo paralizante, pues el miedo es precisamente uno de los canales que favorecen y multiplican la impunidad y la violencia; en tercer lugar, no renunciar al ejercicio de la civilidad, es decir, al derecho de manifestar nuestra indignación, ni de, llegado el momento, hacerse presentes en el espacio público para pedir la rendición de cuentas. Y en cuarto lugar, contribuir a la imaginería social para pensar en soluciones desde el nivel de la familia, hasta de colectivos más amplios.

Ahora sí que como dice el dicho, que por uno, que por nosotros, la sociedad civil, no quede.

Un profundo, sincero y sentido pésame a quienes han perdido seres queridos en estos últimos tres años y diez meses en que ha campeado en el país el discurso del exterminio, la barbarie y el aniquilamiento.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario